Город, который выжил: как поднимали Новгород из руин

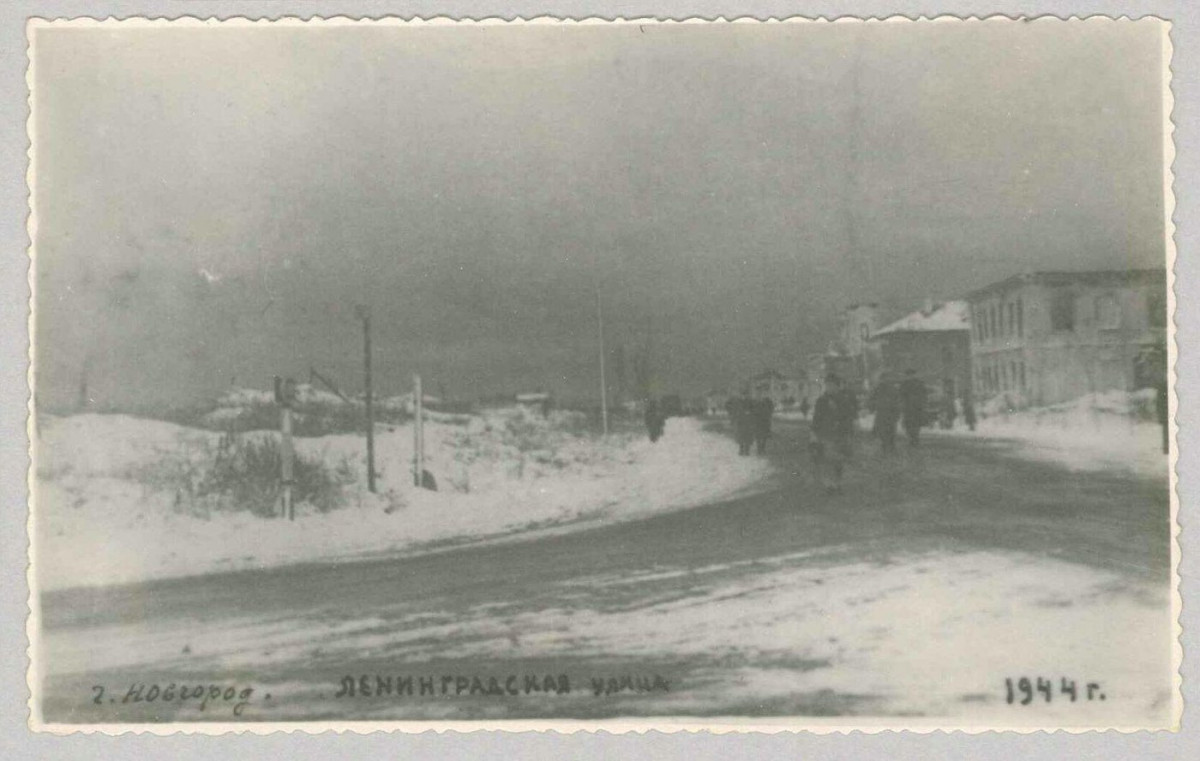

Это был единственный город, где после освобождения от оккупации никто не вышел встречать советские войска — по разным оценкам, из всего довоенного населения осталось от 30 до 60 человек, и те прятались по окраинам. Из 2346 домов сохранилось 40. Когда части Красной Армии вошли в Новгород в январе 1944 года, перед ними была картина полного уничтожения, город практически не существовал.

Война и первые разрушения

Разрушения начались уже летом 1941-го: первые немецкие бомбардировщики появились над Новгородом в июле. В августе Новгород подвергся особенно ожесточённой бомбардировке люфтваффе.

— Жители пытались спастись от фашистских бомб в подвалах своих домов или в пригородах — Колмове и Панковке, — пишет профессор кафедры теологии НовГУ, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Борис Ковалёв в книге «Повседневная жизнь населения России в период нацистской оккупации». — Последние практически не пострадали, чего нельзя сказать о центре. Получил повреждения и древний Софийский собор, построенный в 1050 году. Командованию Красной армии не удалось организовать сколь-нибудь серьёзной обороны города, и 19 августа 1941 года советские части отошли за реку Малый Волховец. Линия фронта стабилизировалась в двух километрах от города. Она была неизменной до января 1944 года. На Торговой стороне, непосредственно примыкавшей к линии фронта, находились только немецкие военнослужащие. На Софийской стороне, располагавшейся на другом берегу реки Волхов, продолжало жить местное население.

Впоследствии город подвергался обстрелам и бомбёжкам уже со стороны советских войск, стремившихся освободить его. Известно, что немецкая администрация предпринимала попытки организовать восстановительные работы — прежде всего направленные на обустройство частей вермахта. Кроме того, к первоочередным объектам были отнесены тюрьма и Софийский собор. Работы эти проводились силами арестантов и советских граждан, насильно согнанных полицейскими.

Новгород находился в оккупации с 20 августа 1941 по 20 января 1944 года. В городе находились части вермахта, а также испанская «Голубая дивизия». Был освобождён в ходе Лужско-Новгородской наступательной операции силами Волховского и Ленинградского фронтов.

Мины, завалы и дома из Мшаги

За всю свою многовековую историю Новгород не испытывал столь катастрофических потерь, как после нацистской оккупации. Их масштаб зафиксирован в акте «О разрушении города Новгорода», который был составлен уже 21 января 1944-го. Разрушения были настолько велики, что стоял вопрос: а стоит ли вообще восстанавливать город на этом месте? Обсуждалась возможность отстроить его заново — неподалёку от оставленных гитлеровцами руин.

— На Софийской стороне оставался только кремль, все близлежащие дома были уничтожены, — рассказывает доцент кафедры истории России и археологии НовГУ Наталья Федорук. — Чуть лучше была ситуация на Торговой стороне, где частично сохранилась жилая застройка. Но даже эти, условно сохранившиеся, дома были непригодны для жизни или работы. Это были пустые «коробки»: выжженные стены и ничего больше. В акте перечисляются существовавшие до войны учреждения культуры, предприятия, больницы — и почти в каждой строке значится: «разрушен». Об Учительском институте в Антонове говорится: «сожжён», от здания старого корпуса остались стены и подвал, где советские сапёры обнаружили склад боеприпасов, оставшийся от немцев. Во многом, здание уцелело именно благодаря тому, что этот склад нашли и обезопасили вовремя.

Разминирование было первым, что нужно сделать во всём городе: невозможно вести восстановительные работы, когда повсюду лежат снаряды и мины. Эту задачу выполняли военнослужащие Красной Армии. Также военные за несколько недель восстановили сообщение между двумя берегами Волхова – взамен моста, взорванного немцами при отступлении, навели понтонный. А ещё – активно участвовали в расчистке завалов и даже привезли в город несколько десятков… домов – обычных деревянных крестьянских изб.

– В деревне Мшага воинская часть использовала для своих нужд несколько деревянных домов, – объясняет Наталья Федорук. – Когда они уходили с фронтом на запад, дома оказались никому не нужными. Около 30 домов разобрали по брёвнам, перевезли в Новгород и снова собрали здесь. Это стало огромным достижением – наконец в городе, где были только подвалы и землянки, появилось нормальное жильё.

В первые месяцы после освобождения Новгорода большую помощь оказали районы Новгородской области, избежавшие оккупации. Первым стал Боровичский район, направивший свою ремонтно-строительную бригаду в Новгород уже в конце января 1944 года. В дальнейшем «шефство» над Новгородом взяли также Любытинский, Пестовский, Маловишерский, Окуловский, Валдайский, Крестецкий, Мошенской и Хвойнинский районы. В знак благодарности ряд улиц Новгорода носят названия этих районов.

Заросли иван-чая и больница на барже

Обеспечить горожан жильём было критически важно. В Новгород постепенно возвращались люди – из эвакуации, из близлежащих деревень, ехали из других регионов добровольцы, желающие помочь в восстановлении города. Всех их нужно было где-то разместить.

– На первых порах под жильё приспособили сохранившиеся подвалы и часть кремлёвских построек, – говорит Наталья Федорук. – В первые месяцы население росло медленно, даже новгородские власти не рекомендовали местным жителям возвращаться, так как жить было негде. Однако к осени вернулось уже около 10 тысяч человек. Их воспоминания поражают: прибыв на вокзал, они не узнавали родной город. Вместо привычных улиц – лишь заросли лопухов и иван-чая на месте, где когда-то стояли дома. Лишь виднелись башни кремля вдалеке.

Несмотря на это, жизнь возвращалась в город. В Юрьевом монастыре пекли хлеб, боровичане открыли временную столовую и первый магазин – события, воспринимавшиеся как невероятные достижения в условиях тотального разрушения.

Уже в феврале 1944 года началось восстановление железнодорожного узла – необходимо было обеспечить подвоз строительных материалов. Восстановление вокзала, находившегося тогда недалеко от места нынешнего киноцентра «Россия», и Новгородской пристани обеспечивало доставку грузов водным и железнодорожным путями. Следом восстанавливали подачу электричества и чистой воды (до этого использовалась неочищенная вода из Волхова), мостили улицы, расчищали дворы. Открытие первой городской бани и больницы стали важными вехами в возвращении к нормальной жизни. В этой больнице, которая размещалась на барже, пришвартованной к берегу Волхова, появились на свет первые послевоенные новгородцы.

Не хватало стройматериалов. К лету удалось восстановить кирпичный завод, но и до этого использовали всё возможное: разбирали руины, отбирая целые кирпичи для повторного использования. Не хватало и квалифицированных рабочих. Предприятиям поставили задачу обучать своих сотрудников строительным профессиям.

Удивительно, но уже в 1944 году в разрушенном городе задумались об озеленении. Были посажены тысячи деревьев, началось восстановление парков – стремление к красоте и желание хоть немного скрыть следы войны.

В первые дни после освобождения был разработан детальный план восстановления города. К началу 1945 года, несмотря на сложнейшие условия, было восстановлено 44 000 м² жилых площадей

«Остерланд» и падающая башня

От оккупации и боевых действий пострадали не только люди и городская инфраструктура. Новгород нёс огромные культурные потери. Немецкие и испанские солдаты занимались грабежом и вандализмом, стреляли по иконам, разрушали монументы. Те, кто был выше званием, работали в других масштабах. Была создана целая рабочая группа «Остерланд», которая занималась вывозом культурных ценностей. По данным, которые остались от немцев, таким образом из Новгорода было вывезено более 29 тысяч музейных предметов, более 70 тысяч книг. Руководил этой деятельностью оперативный штаб рейхсканцлера Розенберга. Главной задачей было уничтожить славянскую культуру, вывезти из Новгорода всё, что возможно.

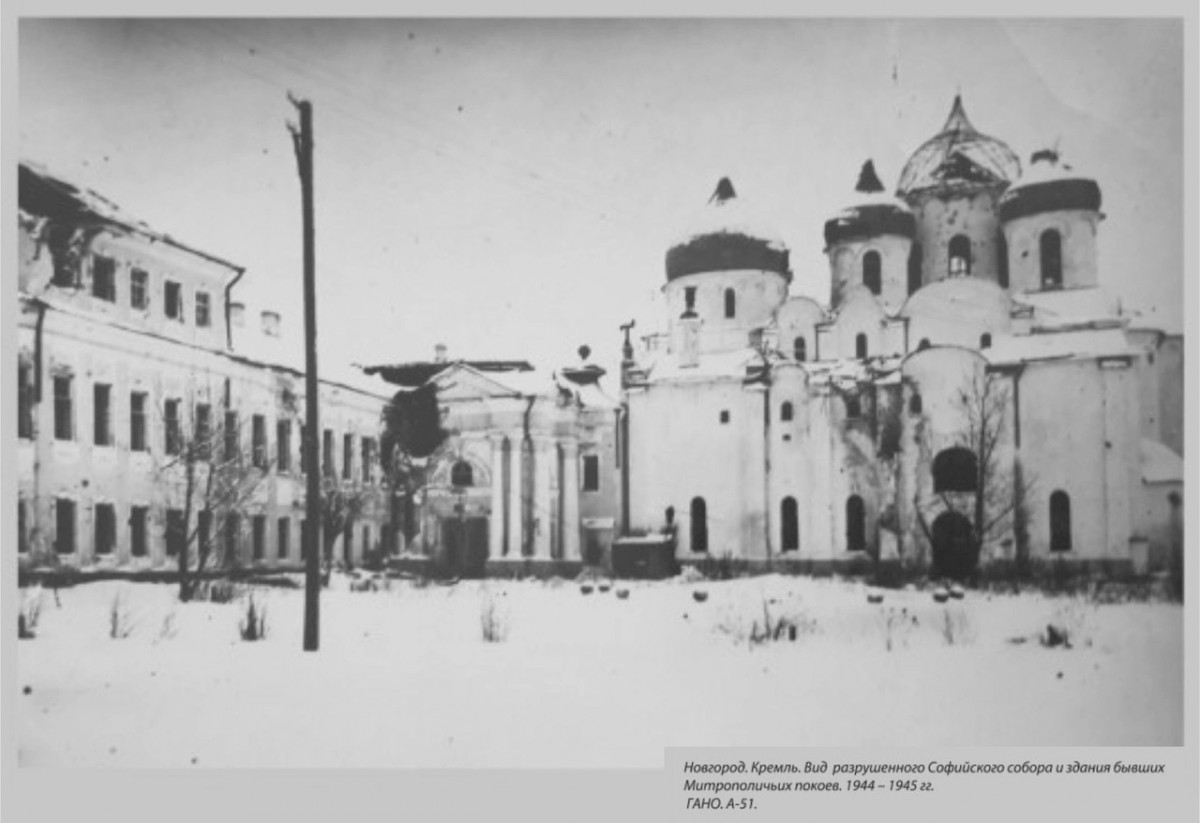

Новгородский кремль после освобождения представлял собой печальное зрелище: из девяти башен ни одна не уцелела полностью. Башня Кокуй чудом устояла, несмотря на огромную брешь от снаряда, занимающую почти две трети её высоты. Другая – откололась от стены и находилась на грани обрушения. Большинство башен стояли без крыш, внутри царила разруха. Только благодаря невероятным усилиям реставраторов кремль был укреплён, реконструирован и сохранился в том виде, каким мы знаем его сейчас.

Лето и осень 1944 года стали переломными. 5 июля была образована Новгородская область, что значительно ускорило принятие решений по восстановлению. 1 сентября Советское правительство приняло постановление «О мероприятиях по восстановлению города Новгорода», окончательно отвергнув идею строительства нового города на другом месте. Это постановление стало толчком к созданию специализированных строительных организаций, таких как трест «Новгородстрой» и ремонтно-строительный трест, а также обеспечило город передвижной электростанцией.

Ещё одно важное событие – включение Новгорода 1 сентября 1945 года в список из 15 исторических городов, подлежащих первоочередному восстановлению. Это привело к созданию в 1945 году проектно-реставрационной мастерской. Уже в мае 1946 года она приступила к работе.

– Первым этапом – до 1950 года – стала консервация разрушенных памятников архитектуры, – рассказывает Наталья Федорук. – Руины накрывали крышей, возводили вокруг стены – чтобы предотвратить дальнейшее разрушение из-за погодных условий. Параллельно началась разработка проектно-технической документации для исторически достоверного восстановления. Работы начались с кремля: заделали пробоину в башне Кокуй, покрыли крышами остальные башни, укрепили фундаменты. Одновременно началось восстановление Софийского собора и Лихудова корпуса в кремле, приспособленного под административные здания.

«Тысячелетие России» – наша «Ленинградская симфония»

Особую роль при восстановлении города играл памятник «Тысячелетие России» – центральный монумент и «сердце» Новгорода. Если до войны советская власть скорее «стыдилась» этого монумента как наследия царской эпохи (во время митингов его даже загораживали фанерными щитами), то теперь «Тысячелетие» воспринимали как один из символов, объединяющих народ, напоминающих о великой истории страны.

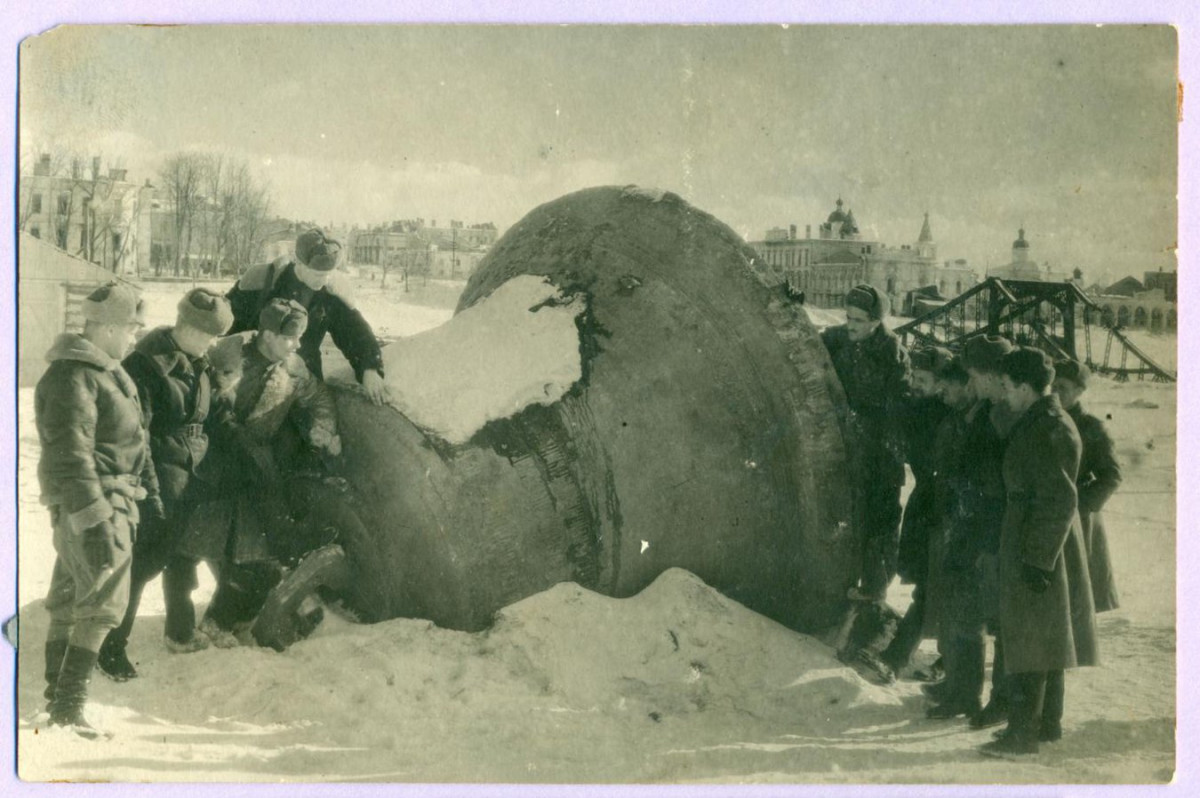

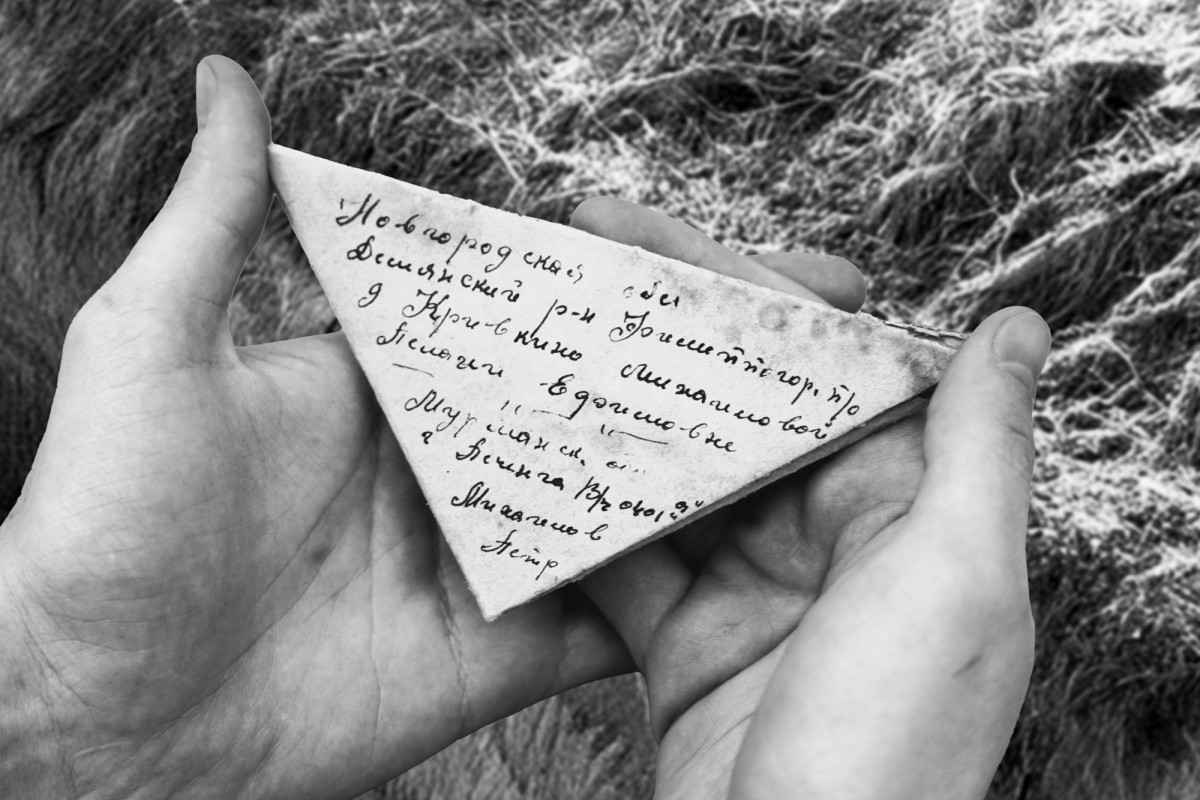

– По одним данным, «Тысячелетие России» должно было стать частью личной коллекции командующего 18-ой армией вермахта, генерал-полковника Линдемана, – говорит заместитель директора Государственного архива Новгородской области Борис Зорин. – По другим источникам, памятник планировали увезти в Берлин и сделать культурным монументом, символизирующим победу над советскими войсками. К вывозу памятника оккупанты готовились основательно. Для этих целей в кремль провели узкоколейную железную дорогу — чтобы грузить демонтированные с монумента тяжёлые фигуры сразу в вагоны. Вывезти ничего не успели — Новгород освободили советские войска. Войдя в кремль, они увидели жуткое, почти потустороннее зрелище: фигуры, снятые с «Тысячелетия России», лежали на земле в снегу, одни воздевали к небу мечи, другие протягивали руки, у части фигур не хватало каких-то фрагментов.

Первое, что сделали советские власти для восстановления памятника — обеспечили охрану его фрагментов. Фигуры были оцеплены колючей проволокой, рядом выставлен круглосуточный пост. Далее предстояло решить ещё не одну проблему: найти рабочих, специалистов-реставраторов, необходимое для работы количество металла и так далее. И всё это — в стране, которая продолжала вести войну, на территории, которая ещё вчера была оккупирована. Тем не менее, решение о том, что «Тысячелетие России» будет восстановлено, приняли уже в апреле 1944-го. Вскоре были возведены строительные леса, специальный помост, по которому фигуры поднимались наверх. К осени памятник вернул свой изначальный облик.

— Все понимали, что этот памятник — символ российской государственности, — подчёркивает Борис Зорин. — И было очень важно показать миру, что Россия сохраняет свои многовековые традиции, несмотря ни на что. Отчасти это было и очень важным идеологическим решением — как исполнение Седьмой симфонии Шостаковича в блокадном Ленинграде, которое как бы говорило: «Мы умираем, но не сдаёмся».

В восстановительных работах на разных этапах принимали участие более 2000 человек: профессиональные строители, архитекторы и реставраторы, военнослужащие, военнопленные. На восстановление памятника ушло всего 190 дней — по словам Бориса Зорина, это фантастический результат. За это время на постамент был снова водружён огромный шар-держава, вокруг него присоединены все фигуры. Всего было установлено более 350 фрагментов памятника общим весом более 80 тонн. И все это делалось практически вручную, без применения какой-либо строительной техники.

— В последнее время в книгах можно прочитать, что памятник восстанавливали всего восемь человек, — добавил Борис Зорин. — Это один из мифов, рождённых нашим временем. Такое количество людей даже не смогли бы просто поднять фигуры. Вероятно, легенда про «восемь человек» возникла на основании документа, где перечислены те, кого поощрили за восстановление памятника. Это были руководители, архитекторы, те, кто занимался ключевыми работами, был их «мозгом».

Торжественное открытие памятника «Тысячелетие России», которое принято считать его вторым днём рождения, состоялось 2 ноября 1944 года.

План Щусева и эхо войны

Принятие важных постановлений вывело возрождение Новгорода на новый уровень. Город начали восстанавливать не стихийно, а по генеральному плану, разработанному под руководством академика А. В. Щусева. Этот план, утверждённый в 1945 году, предполагал сохранение исторического облика Новгорода, ограничивая численность населения 40-50 тысячами человек.

Однако в начале 1950-х годов план был пересмотрен. Власти решили превратить Новгород в промышленно развитый город – а эта задача потребовала выделения территорий под промышленные предприятия и жильё для рабочих. Плановая численность населения выросла до 100-200 тысяч. В 1966 году был утверждён новый генеральный план, разработанный мастерской «Гипрогора», рассчитанный на 25 лет. Современный Новгород – результат воплощения именно этого плана.

– После утверждения этих планов отстройка города стала системной, – отмечает Наталья Федорук. – Была отстроена центральная часть города в стиле сталинского ампира (например, улица Газон), восстановлены дома на Большой Московской улице. В то же время, значительная часть города застраивалась частной деревянной застройкой. К концу 1950-х годов центральная часть города была восстановлена. Празднование 1100-летия Новгорода в 1959 году, подтверждённое историком М. Н. Тихомировым, символизировало завершение первого этапа восстановления.

К началу 1960-х годов последствия войны в основном были преодолены. Но некоторые следы войны остались до сих пор. В городе всё ещё находят оставшиеся от тех лет снаряды. А на улице Щусева до сих пор можно увидеть сохранившиеся немецкие дзоты – бывшую северную линию обороны, где вермахт до 20 января 1944 года сдерживал советские войска.

Подпишитесь на рассылку

Нажимая на кнопку Вы принимаете соглашение об обработке персональных данных

на главные обновления!

Материалы по теме