Заводы стоят: как строили радиоэлектронные предприятия Новгорода

В СССР Новгород считался центром радиоэлектронной промышленности. В 50-е годы в городе за несколько лет создали комплекс предприятий, продукция которых была востребована на территории всего Союза.

Заводы привлекали в город новые кадры – и за короткий промежуток население Новгорода выросло в три раза – в 1959 году в городе, согласно Всесоюзной переписи населения, проживало 60 669 человек. В 1979 – уже 186 003 человека. Социальная инфраструктура, учебные заведения, жильё – всё в городе было связано с новыми предприятиями.

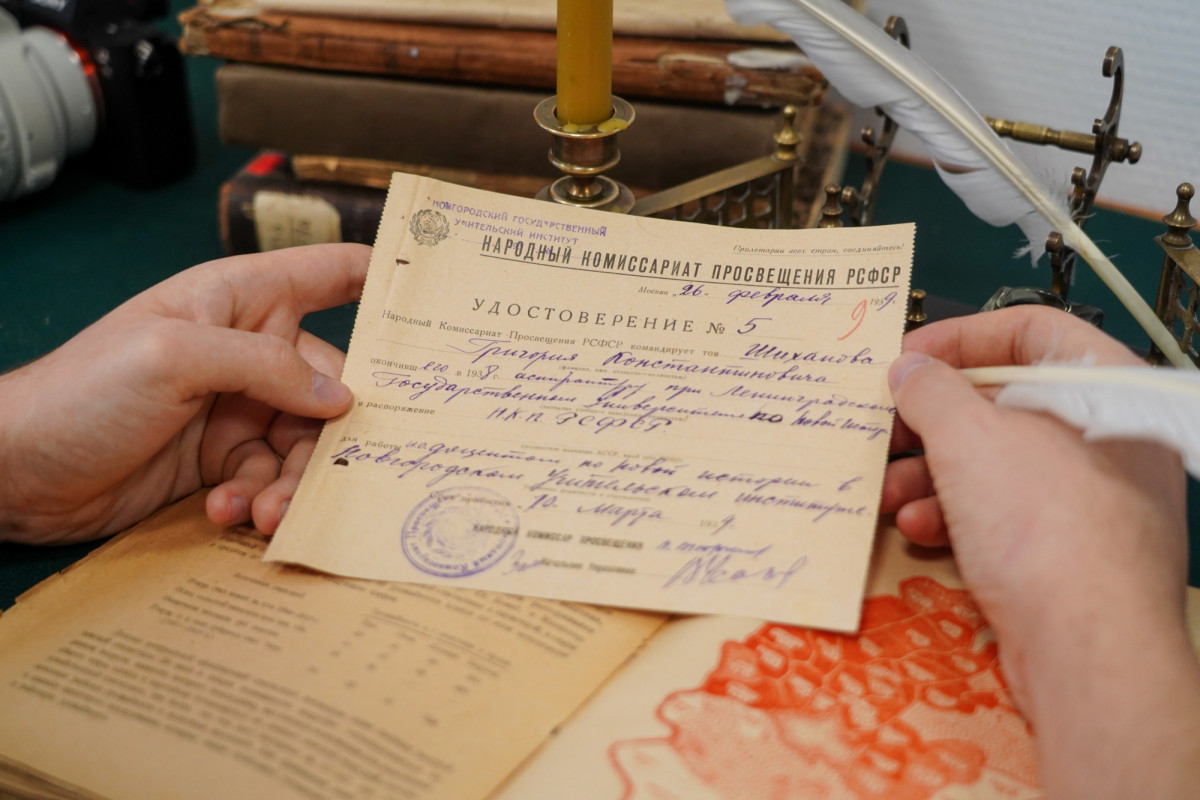

Тему становления новгородской радиоэлектронной промышленности с недавних пор изучает доктор исторических наук, профессор НовГУ Михаил Петров. По просьбе «Газон.Медиа» он рассказал, как строились знаковые для города предприятия.

На фото завод имени Ленинского комсомола. Из альбома "Новгород". Лениздат. 1981 год.

За тему я взялся осенью 2020 года. Изучил архивы региональных органов власти, основных предприятий. Но о каких-то глобальных выводах пока говорить рано. Работа предстоит очень большая. В архиве одной только «Планеты» больше трёх тысяч томов с производственными документами – каждый страниц по 500.

В какой-то мере для меня это личная тема. Я приехал в Новгород в 60-е, школьником – после демобилизации отца. И что тогда собой представлял город? Да маленький городишко – в пределах земляного вала. Кроме центра были Псковская слобода, Антониева слобода. Даже Григорово считалось чем-то далёким от города. И промышленности не было никакой. Население – чуть больше семидесяти тысяч человек.

Фотограф Юрий Сомов. Фото 2: Фотограф Вадим Гиппенрейтер. Из альбома "Новгород". М., Планета, 1976. Фото 3: Вид на завод с моста Александра Невского. На крыше видна светогазета "Вечерний Новгород". Фото 4: Середина 80-х. После трудового дня. Из альбома "Производственное объединение "Планета". Лениздат. 1986 год.

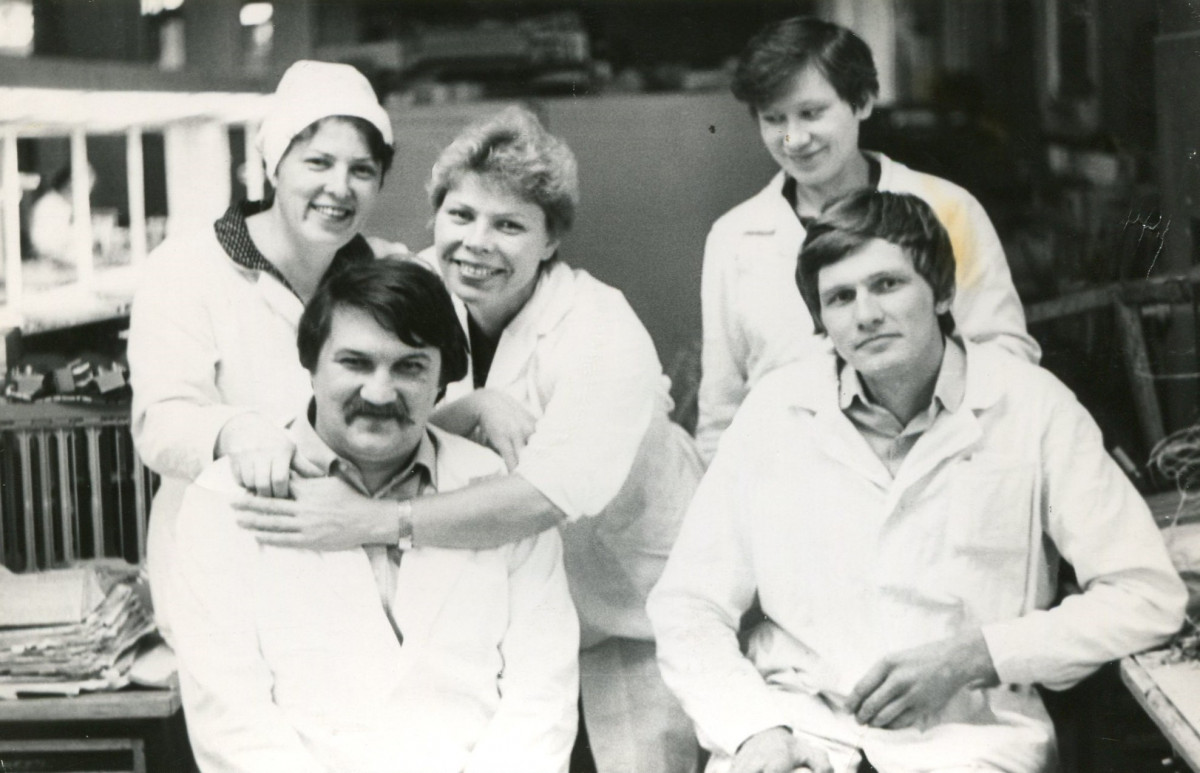

И в то время уже начиналось строительство предприятий. Заводы возводили буквально на пустом месте, они росли на моих глазах. За 10 лет такие гиганты, как «Планета», «Волна», «Старт», трансформаторный, конденсаторный, телевизионный и электровакуумный заводы, преобразовали город. У людей появилась интересная работа, они получали жильё за счёт заводских фондов, связывали своё будущее с этими предприятиями.

Заводы обычно строили на пустырях. Но был один завод, местоположение которого, на мой взгляд, выбрали неудачно. Это завод Ленинского комсомола на Фёдоровском ручье. Он находится в исторической части города, рядом с Кремлём. При его строительстве погиб колоссальный культурный слой. Если посмотреть старые открытки, то с моста в сторону Ярославова дворища открывался красивый вид.

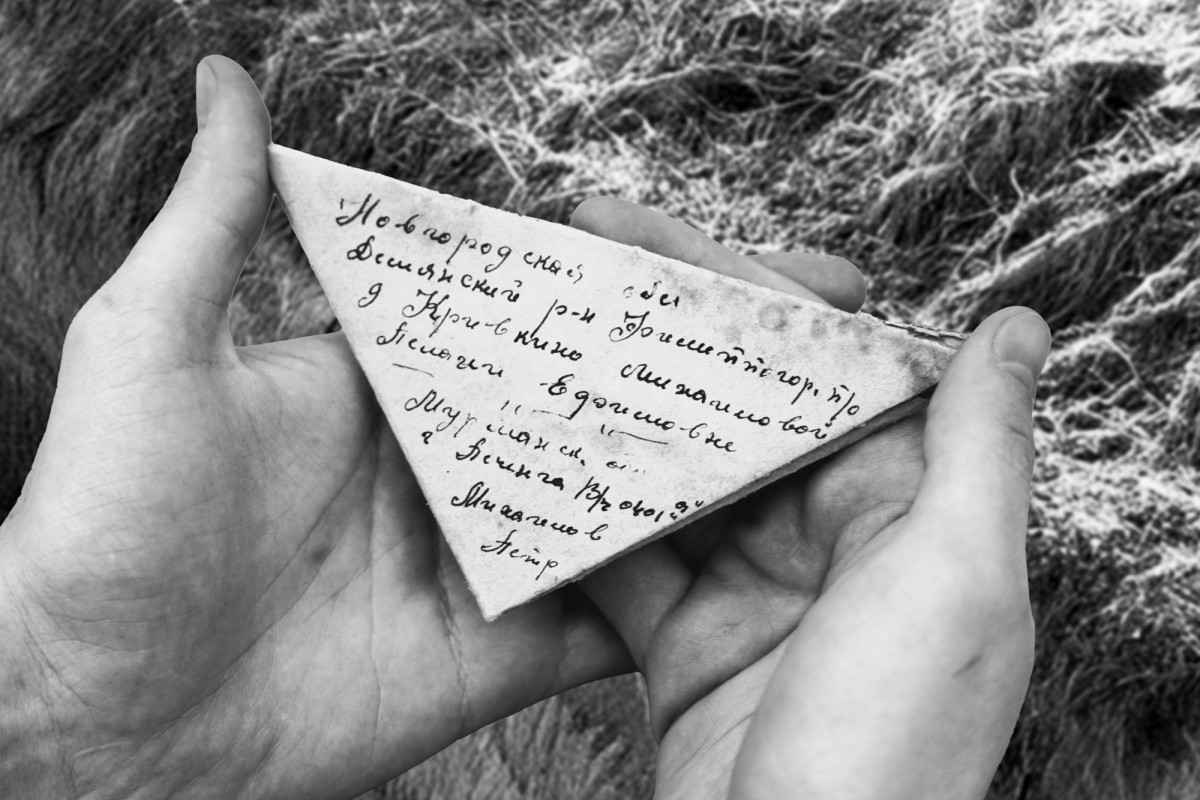

С социально-экономической точки зрения создание заводов стало рывком для города. Новгород буквально за двадцать лет достиг численности жителей почти в 200 тысяч человек. Многие из них приезжали работать на построенные предприятия. Откуда? Новгородская деревня. К 60-м годам колхозы влачили жалкое существование – сколько денег туда ни вливали, не помогало. Молодёжь всеми правдами и неправдами старалась оттуда уехать. В деревни приезжали сотрудники отделов кадров предприятий, агитировали устраиваться на заводы – обещали места в общежитии.

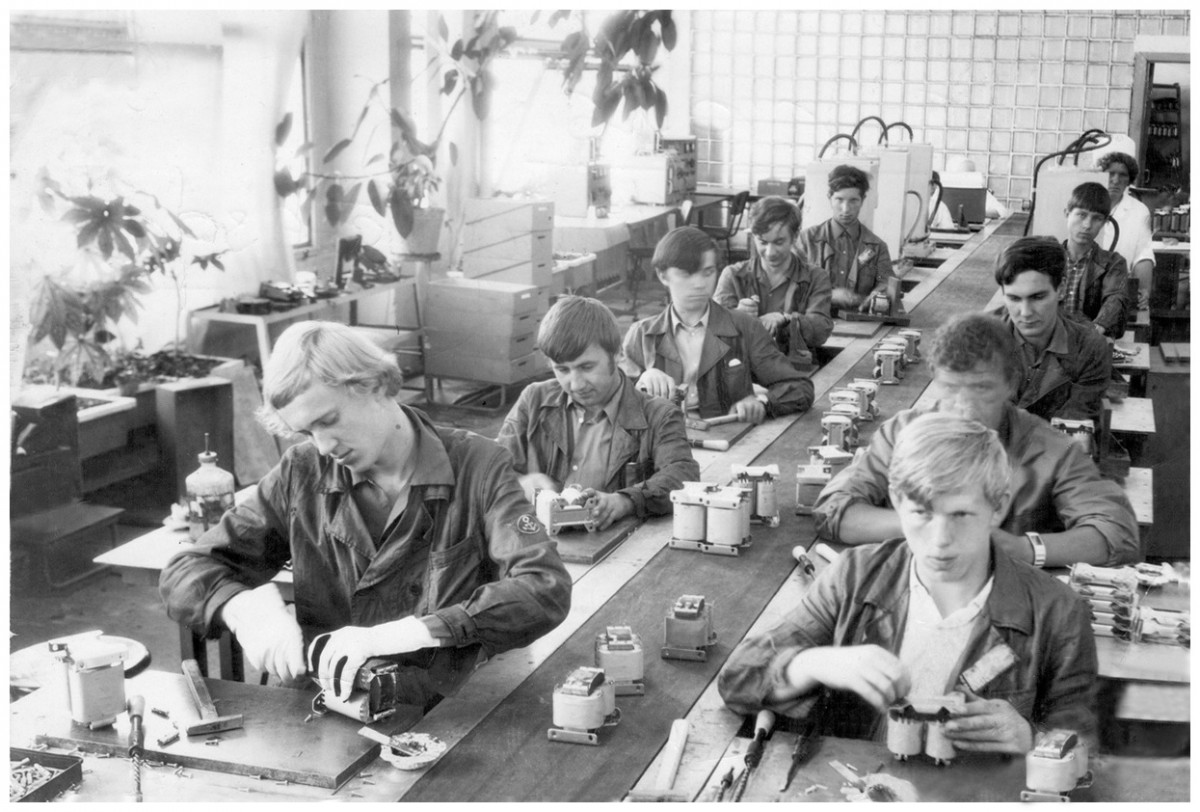

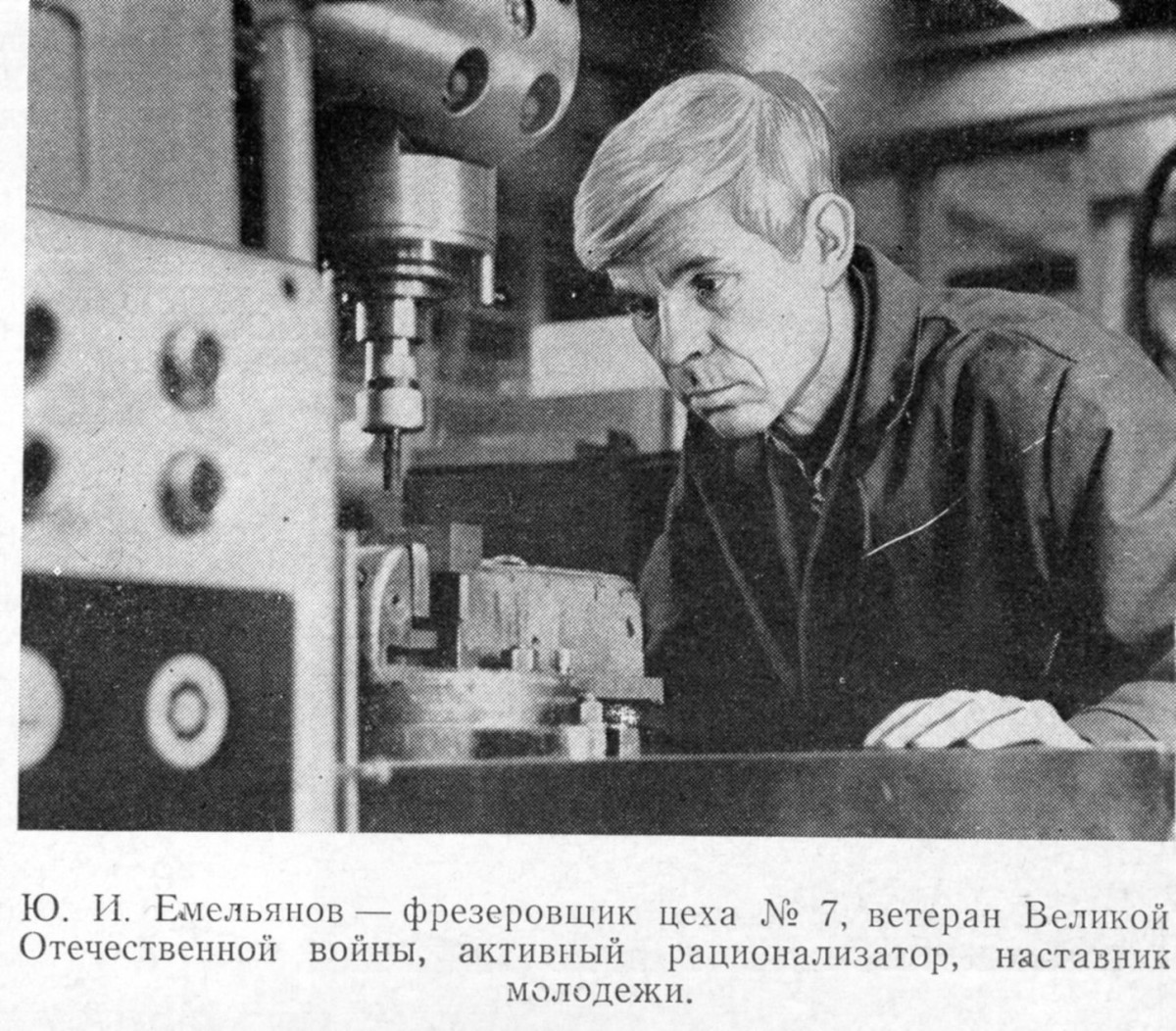

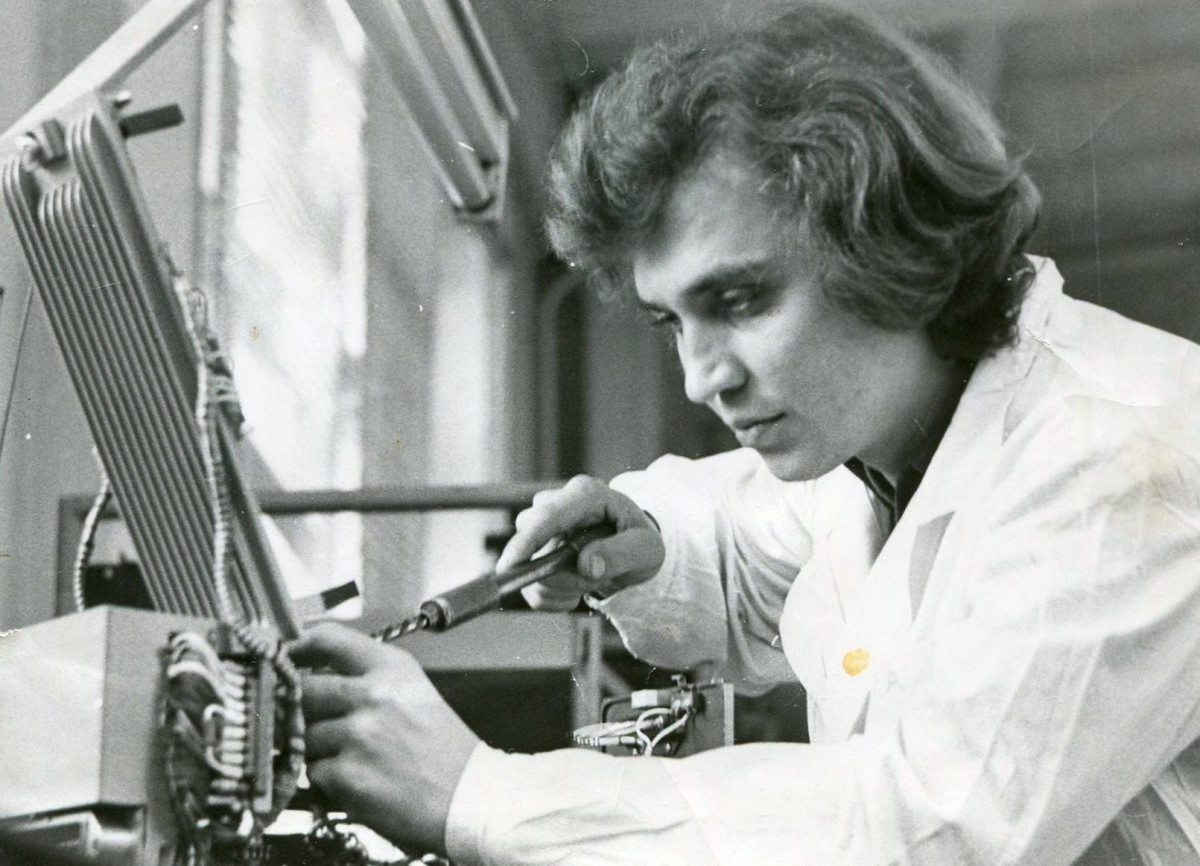

Как готовили кадры? Тут стоит сказать, что на предприятиях быстро пришли к выводу, что на рабочих местах специалистов готовят неэффективно. В их работе было много брака из-за недостаточной квалификации. Операции, для которых нужен был четвёртый разряд, делали люди со вторым. В результате портилось оборудование. Выход нашли быстро – создание учебных заведений по подготовке специалистов.

Промышленности требовались кадры. В 60-е в Новгороде начинают работу профессиональные технические училища по профилю предприятий. Это техникумы электронной промышленности, строительный, кооперативный и совхоз-техникумы. Студенты получали образование – и уже знали, где будут работать. Во время учёбы они проходили практику на предприятиях. Поэтому после диплома на завод они приходили уже «своими».

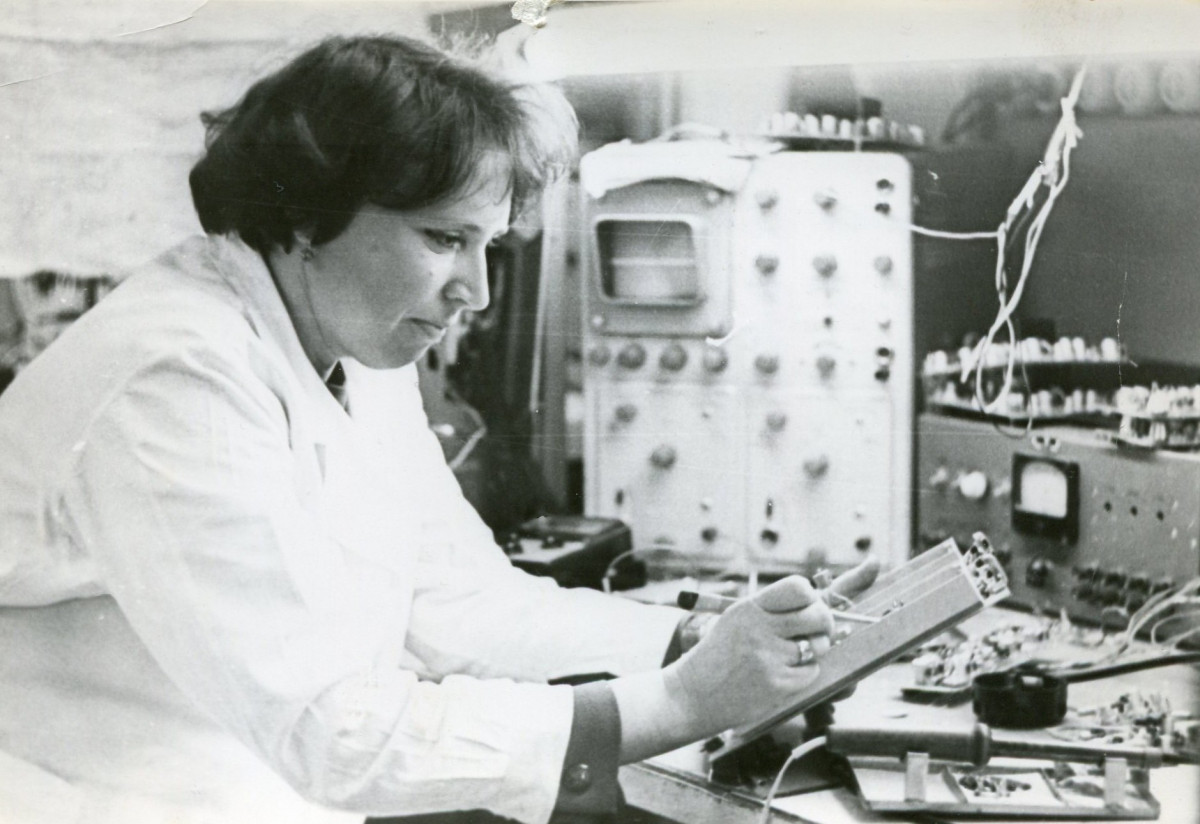

Инженеров в Новгород в основном присылали из других городов. Часто из Ленинграда, иногда из Москвы. Но их было чрезвычайно мало. Поэтому руководство области приняло решение создать в области филиал Ленинградского электротехнического института. Впоследствии он стал самостоятельным Политехническим институтом, который мы знаем сегодня. Так в Новгороде сложилась эффективная образовательная схема – сначала ПТУ или техникум, а потом институт. Многие наши известные профессора прошли такой путь – и от этой практики не стоит отказываться.

В статье мы рассказываем, почему в Новгороде была сделана ставка именно на радиоэлектронику. В 50-е годы в Москву с просьбой о создании в Новгороде современного производства обратился первый секретарь обкома ВКП(б) Терентий Штыков. Руководство взяло курс на развитие точного машиностроения, радиоэлектроники – это было обусловлено логистикой. Идеальное расположение между Москвой и Ленинградом помогало привлекать кадры, обеспечивало постоянные исследовательские и производственные связи. Из Новгорода было удобно отправлять продукцию в другие части страны. И всё-таки и люди сюда ехали охотнее: Новгород – это ведь не какая-то Тмутаракань. Со временем в городе сформировалась крепкая производственная и кадровая база.

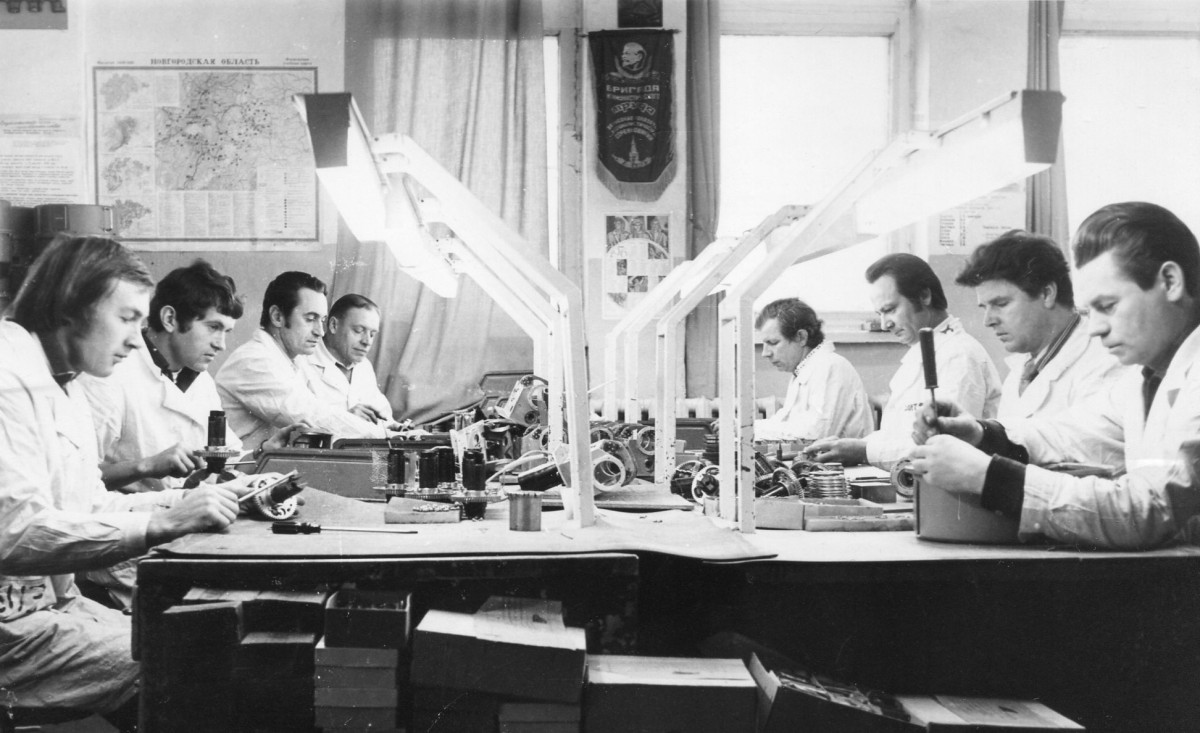

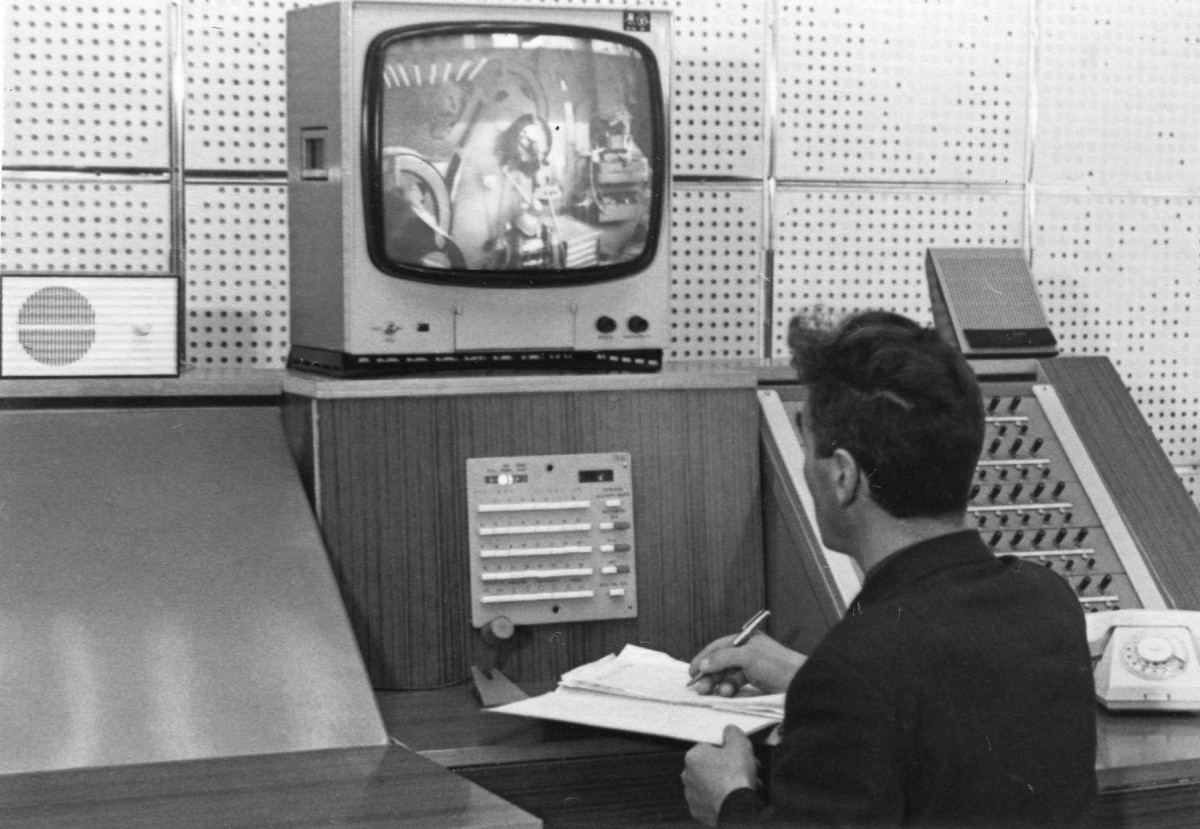

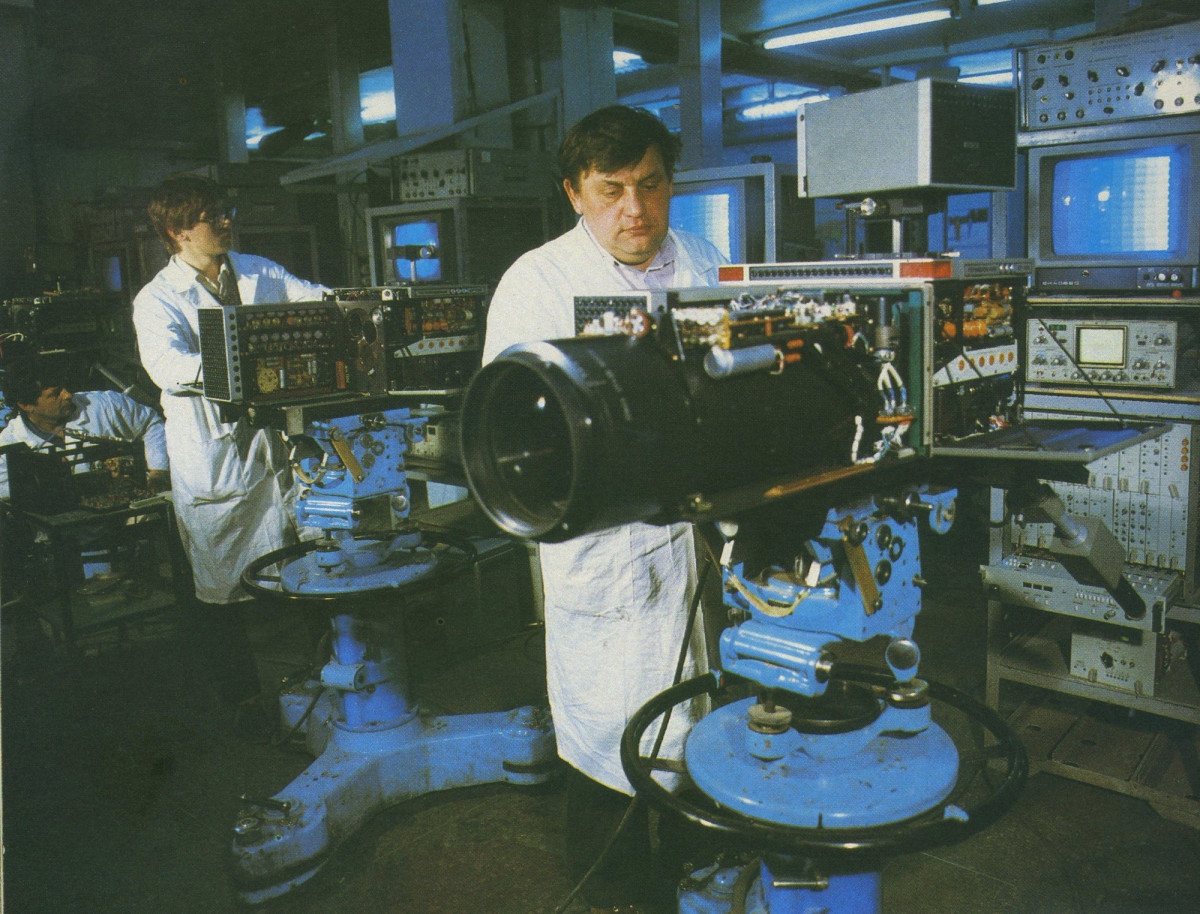

У руководства области была идея – создать один из центров телевизионной промышленности. Новгородские заводы работали в основном на создание телевизоров. Предприятия производили комплектующие для них, общая сборка шла на телевизионном заводе. Выработка у него была огромная. В конце 80-х он выпускал больше 400 тысяч телевизоров «Садко».

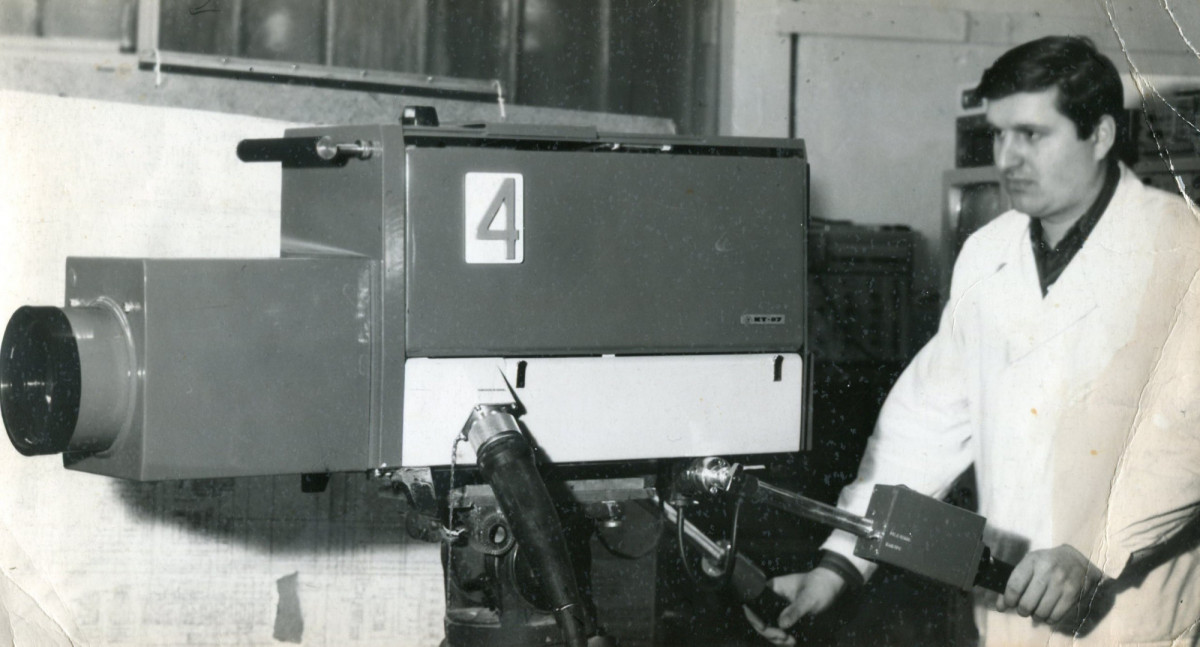

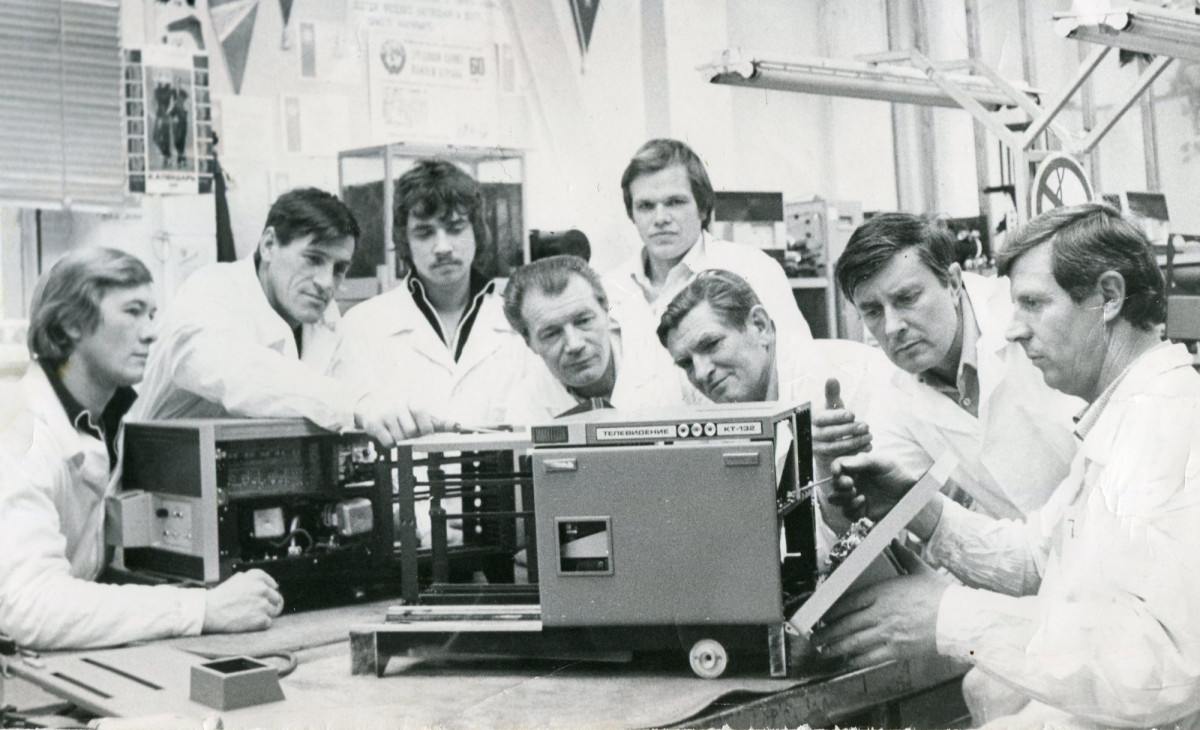

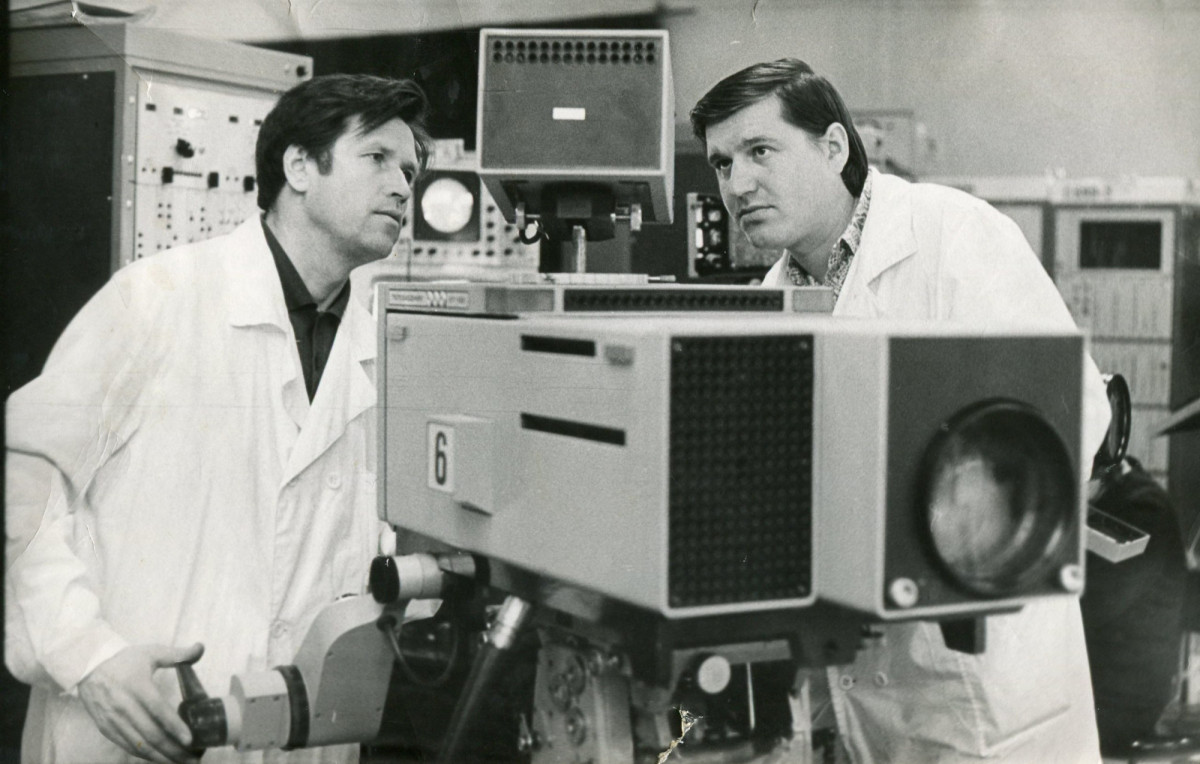

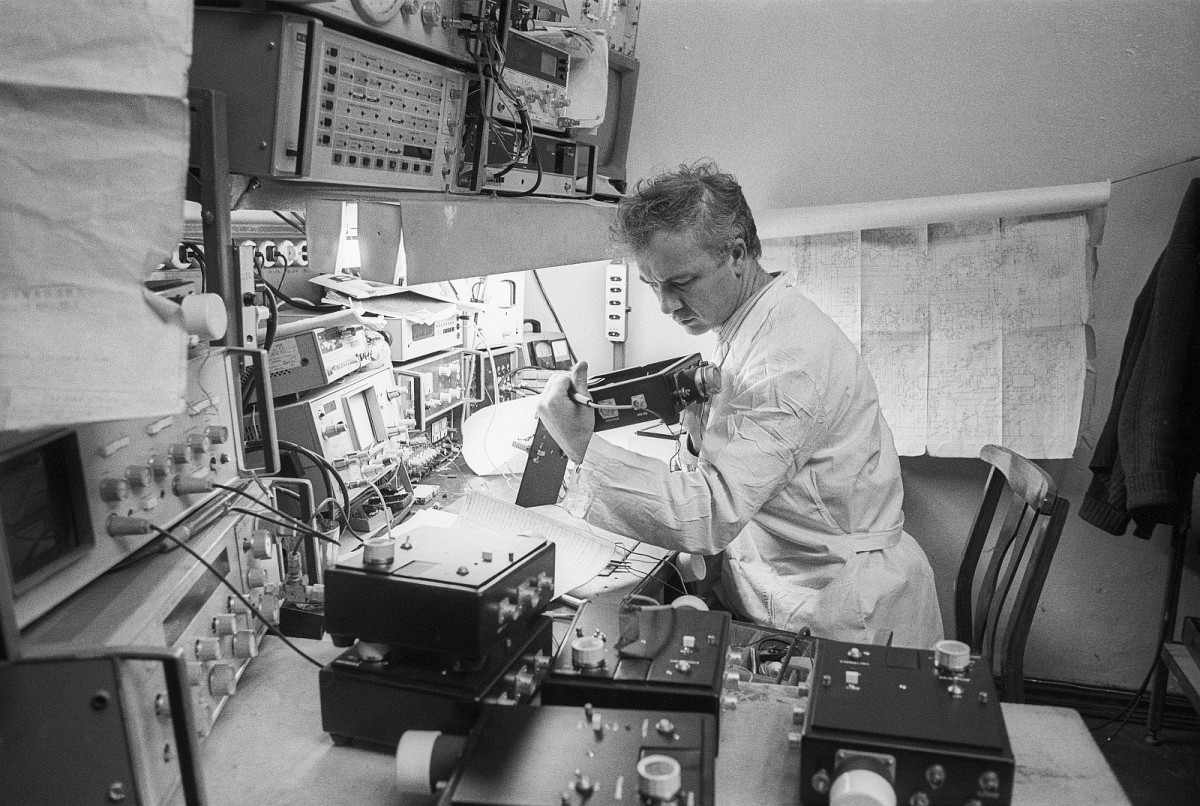

В телевизионной сфере Союза была высокая конкуренция. Новгородская продукция соперничала с киевской и львовской. И в этом вопросе работал рынок. Была история, когда новгородцы упустили время и продолжали гнать продавцам чёрно-белый «Волхов». Но столкнулись с тем, что торговля не берёт, потому что эти телевизоры устарели – и ими в итоге забивали склады. Перешли к производству цветных телевизоров «Садко» – и торговля стала брать. Рынок, спрос, предложение – всё это было в СССР 70-х и 80-х годов. Завод им. Ленинского комсомола производил транзисторы и микросхемы, «Волна» - телекамеры, промышленные телевизионные станции для космодромов, радиоприёмники, завод им. 24-го партсъезда – трансформаторы, видеомагнитофоны, электровакуумный - кинескопы.

Ещё один важный факт – все новгородские заводы имели филиалы в районах. Это позволяло людям не уезжать из Холма, Поддорья, Окуловки или Хвойной. У них на местах были современные предприятия радиоэлектронной промышленности.

Некоторые заводы строили очень долго – «Волну» возводили шесть лет. И каким был результат? Когда смонтировали оборудование и запустили производственный корпус, оказалось, что производимое оборудование уже устарело.

Бывало, что предприятия строили очень быстро – например, электровакуумный завод, за три-четыре года возвели. Ошибки «сначала строим завод, потом его будем начинять» удалось избежать.

Нужно отметить, что многие разработки, которые внедрялись на новгородские заводы, были плодами работы наших инженеров – выпускников Политехнического института. При каждом предприятии создавались конструкторские бюро, где несколько десятков толковых специалистов думали, какую продукцию стоит выпускать. Я считаю, что темой становления радиоэлектронной промышленности в Новгороде университету стоит заняться комплексно. Тут нужны специалисты разных специальностей. Есть материал для изучения, который заинтересует инженеров, экономистов, историков, медиков и специалистов из других сфер. Каждый из них в этой теме сможет найти что-то интересное в своей области. Из заинтересовавшихся можно будет создать проблемную группу, которая будет несколько лет изучать тему комплексно. В перспективе это будет серьёзное исследование, в рамках которого можно будет защитить несколько докторских и кандидатских работ.

Фото Светланы Разумовской и из групп ВК «Памяти НПО "Волна"», «Великий Новгород прошлое в фотографии»

Подпишитесь на рассылку

Нажимая на кнопку Вы принимаете соглашение об обработке персональных данных

на главные обновления!

Материалы по теме