Степан Дмитриев

«Я всегда вижу какой-то свет. Красота никогда не исчезнет полностью»

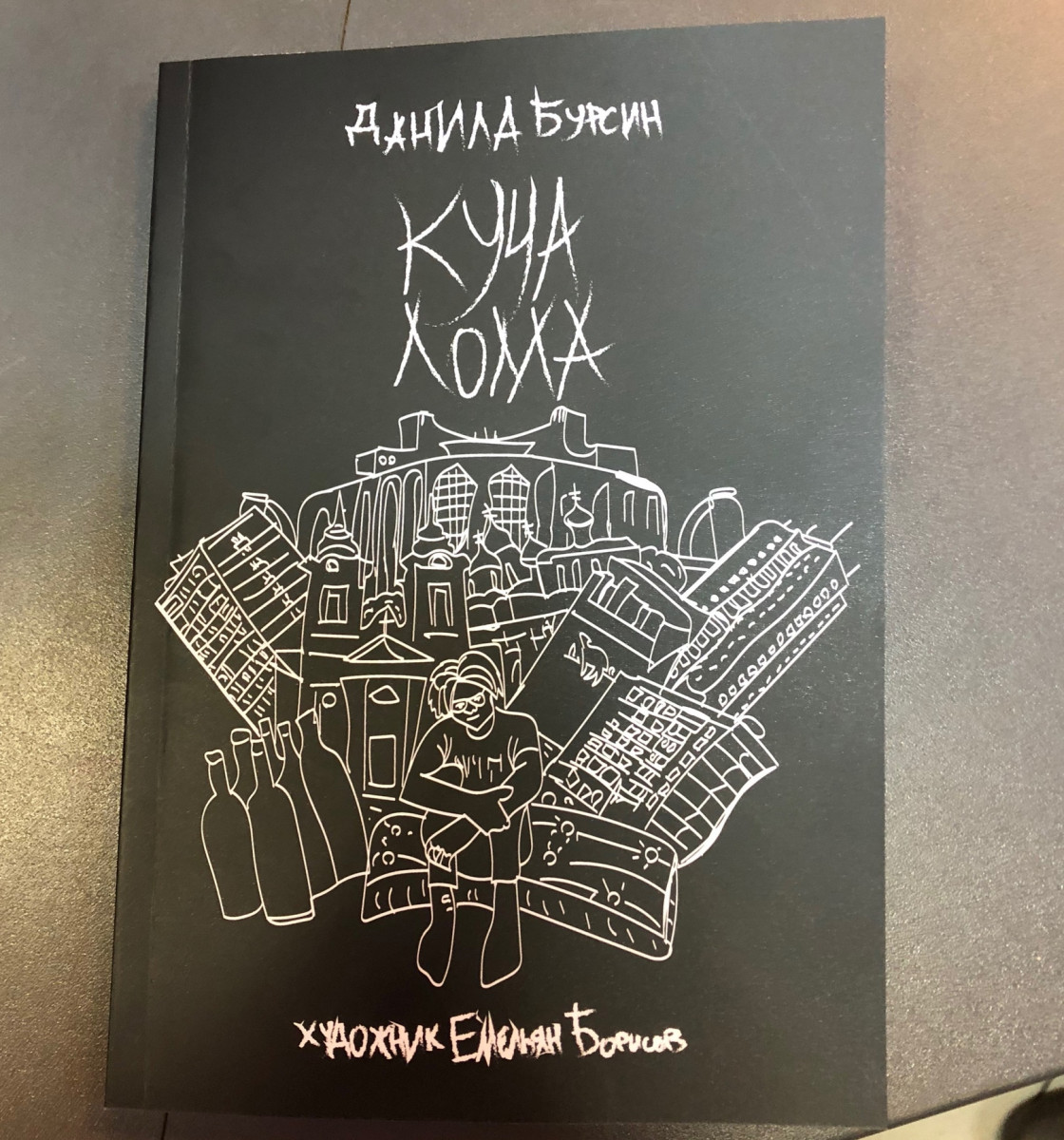

Степан Дмитриев — выпускник филологического факультета НовГУ, поэт, вокалист и гитарист новгородской группы «Чёрная птица». 25 июня он презентует свой первый сборник стихов «Терапия». Корреспондент «Газон.Медиа» Матвей Николаев посчитал это отличным поводом для длинного разговора.

— Три года назад на вопрос, когда ждать сборник, ты отвечал: «Да кому он н***р нужен!» Теперь ты стал считать, что он кому-то нужен?

— На удивление, оказалось, что нужен. В первую очередь, Николаю Анатольевичу Сумарокову, который его издал. Думаю, если бы ему это было не нужно, изданием он бы не занимался. Это факт.

Что касается меня, то ощущение, что эта книга никому не нужна, навсегда со мной. Я человек такой — склонный обесценивать собственное творчество: поэтическое, музыкальное. Но люди, которым говорил, что сборник будет, поддерживали, говорили: «Давай скорее». Я, честно сказать, был удивлён.

— Почему сборник называется «Терапия»?

— Я долго-долго искал, как всё это дело назвать, но не приходило, не складывалось. И в один момент я осознал, что большое количество моих текстов рождено из довольно болезненных эмоций и чувств. Их назначение — выпустить боль. Терапевтический эффект этих стихов стал очевиден для меня. Ну, и сказалось то, что я последние полтора года посещаю психотерапевта. Точнее — психотерапевтические группы. Считаю, что это важный и интересный для меня опыт. В общем, в этом названии для меня всё сложилось. И в один день я проснулся и понял — вот, название то.

— Ты использовал написание стихов как терапию осознанно?

— Нет, конечно. Это работа подсознания. У нас всех есть какой-то объём боли и негативной энергии, который мы получаем из мира. Без этого никак в современном обществе, где видна ничтожность человеческой личности в масштабах офисно-буржуазного механизма. Наступает предел — и если у тебя есть какой-то клапан, то это вырвется. Этот клапан может включить режим алкаша или быка, который идёт кого-то бить. В моём случае, это клапан творчества — крышка слетает, оттуда пар пошёл и вот, получился стих, песня.

— Когда ты начал чувствовать эту боль и почему?

— Тут надо в детство, наверное, копать. Очевидно, мы все росли в непростые, мягко говоря, времена, когда в дворовых передрягах, детсаде и школах к детям относились так себе. Да и сейчас это так. Мы все, 100% людей, неосознанно копим эти травмы. Одни их видят и работают с этим, другие не хотят в это погружаться. Ну, наверное, все не хотят — просто некоторые понимают, что с этим пора разбираться, другие носят этот груз с собой и говорят «да п***р».

Хотя не могу сказать, что я тексты начал писать из-за какой-то боли. Мне тогда хотелось создавать сказки детские, стишки. Но в седьмом-восьмом классе, когда социум вокруг сложился, я понял, что в нём неуютно что ли, непонятно. Например, в общении с учителями — когда ты хочешь кричать, а тебе приказывают сидеть. Да, это мелочи, но из них всё и складывается. Ты хочешь слушать одну музыку, а во дворе тебе из-за этого говорят: «Ты чё, мудак?». И такие противопоставления накапливались. А когда ты противопоставлен окружающим, то ты чувствуешь одиночество, а одиночество — это боль. Это копится, словно неспешно прирастающий снежный ком.

— В твоих текстах постоянно циркулируют одни и те же образы: гаражи, панельки-многоэтажки, алкаши. Откуда это?

— Из детства — и это из себя не выплюнуть, эти районы. Я порой про себя даже сознательно это повторяю — не знаю почему. Это словно мантра — она даёт терапевтический эффект. Мне в кайф, когда текст связан повторами, потому что это позволяет конструировать мир. Может когда-то я из этого двора, из этих гаражей вырвусь наконец и они прекратятся. Но пока это так.

— Тебе не кажется, что постоянно вырисовывая это в текстах, ты эстетизируешь это всё, создаёшь некую вселенную и тем самым запираешь себя в ней?

— Да, это факт. И я с этим работаю в последнее время, пытаюсь найти другой источник — и он не в страданиях. И могу сказать, что в моих последних текстах уже есть что-то другое. Это уже не из гаражей, не из бетона.

— То есть сборник станет логичным завершением этого творческого этапа?

— Я был бы этому рад. Потому что хочется отринуть этот негатив от себя. Потому что публикация в сети — это одно. А книга — сейчас пафосно скажу, — в какой-то мере эпохальный момент. Вот то, что я написал в этом ключе, я отделил это от себя, держу это в руке. Всё. До свидания. Дальше буду искать что-то новое.

— У тебя часто встречается образ «тирана». Почему у тебя тема власти в стихах отображена именно так?

— Мы живём в государстве, у которого есть история. И если ты человек не невежественный, ты её знаешь. Поэтому можешь оглянуться и увидеть, что там, в основном-то, кровища. Это не сплошь и рядом — и прекрасные порывы в нашей истории были со стороны власти, в том числе.

Если поднимать вопрос тирании... Власть ведь как сущность это такая штука, которая держит всё вокруг на лезвии ножа. И вот ты качнулся и нехотя кого-то затиранил. У власти столько механизмов, что даже те, кто ей наделён, не до конца знают, как они работают. Ты можешь использовать один в одном месте — а в итоге всё может бомбануть в другом. Главный тиран может и понятия не иметь о том, что его действия делают со страной и с людьми. Это такой жестокий механизм, которому мы подчинены изначально. Ты рождаешься в кафельной палате — по медицинскому протоколу. С точки зрения здоровья это хорошо, что он есть — потому что, если бы его не было, люди бы рождались менее здоровыми. И без протоколов младенческая смертность была бы выше, да. Но для души, для свободной психики это ведь всё равно давление. Это сидит в подсознании с наших первых шагов. Парами в садике вечно ты идёшь туда, куда говорят. В нашем советском прошлом это было возведено в культ — и многие по этому сейчас даже скучают. Потому что «порядок был». Порядок — это не плохо. Но «порядок», который довлеет над человеческой слабостью, структурирует его насильно, это очень опасно. Потому что так мы превращаемся в загнанных существ, у которых главное стремление — выглянуть из несвободы. Поэтому мы и видим вокруг знаменитое «русское нарушение правил» — подрезать кого-то, где-то урвать, потому что «запретят, оштрафуют, закроют».

— Есть такой тезис, что именно при цензуре рождаются самые великие произведения, потому что так художнику приходится включать ум и творческий потенциал на максимум, чтобы обойти барьеры и при этом сказать то, что хотел. А отсутствие цензуры в этой концепции художника развращает. Ты бы согласился с этим?

— Мне кажется, этот тезис не очень правильный. Хоть я и смотрю на него со своей рок-н-рольной колокольни. К примеру, есть русский рок, который рождался в цензуре, в запретах. С чисто инструментальной, технической точки зрения — уровень советских рок-групп 80-х по сравнению с западными коллегами довольно плох, это небо и земля. Почему? Потому что на Западе были в свободном доступе инструменты, опыт, возможности для обучения — не было катакомб и подвалов, куда советских рокеров загоняла идеологическая махина.

— Но ведь были добрые, весёлые песни.

— Я вообще считаю, что хорошее произведение — литературное или музыкальное, — не может быть весёлым. Я весёлые песни и стихи вообще ненавижу — сатира для меня сразу идёт лесом. Я человек такой, негативный — это моя сущность. Поэтому тексты, написанные вопреки цензуре, мне понравятся однозначно больше, потому что они, скорее всего, будут грустными.

Мой фильтр пропускает негативные события лучше, чем позитивные. Но я всегда вижу какой-то свет. Красота никогда не исчезнет полностью. И даже в этих всех гаражах, во всех этих ржавых фонарях я вижу красоту. Я их не ненавижу, я их очень даже люблю. Это реально эстетика — и она никуда не исчезнет. В тексте «Керосиновый ангел» у меня есть строчка «85-й год продолжается вечно»... Я родился в 1983-м году — и последние восемь лет своей жизни прожил в том же самом дворе, в котором жил после рождения. И вот на дворе 2020-й год. За 35 лет в этом дворе ничего не изменилось вообще, если не всматриваться в косметику. Детский сад, пятиэтажка, фонари, провода, бетон, дыры в асфальте — всё вокруг то же. Пройдёт ещё 35 лет — и тоже ничего не изменится. И это нормально.

— Поговорим про твою другую книжку — трудовую. Что там написано?

— Ой, это шоу, конечно. Первая запись звучит так: «контролёр военизированной охраны». Я сидел на вахте в аэрогеодезическом предприятии. Потом был сторожем в детском саду, в школе — там проработал весь универ. Когда его закончил, естественно, стал продавцом-консультантом — продавал мобильники. Это был один из самых плодотворных творческих периодов: я писал на клочках бумаги, которые предназначались для того, чтобы товар на кассу выписывать. Я на них постоянно писал строчки. Это был 2006-2007 год. Потом работал менеджером по продажам стройматериалов в разных фирмах. Теперь работаю техническим писателем в конструкторской фирме «Центральный научно-исследовательский институт». Это работа с документами. Творчества, конечно, мало. Но текст есть.

— В одном из интервью пятилетней давности ты сказал, что ощущаешь себя художником, а вынужден быть грёбаным торгашом. Был такой конфликт формы и содержания. Сейчас ты от него ушёл?

— Да. Потому что понял — то, чем я занимаюсь на работе, не влияет на мою сущность вообще никаким образом. Это я про нынешнюю работу. С торгашеством — другой вопрос. Проблема была не в том, что оно мне мешало писать. Это было насилие надо мной, как над человеком, который не сильно любит людям врать, впаривать. Для меня это было большой проблемой.

— То есть невозможность зарабатывать именно творчеством тебя не гнетёт?

— Меня бы больше гнобило, если бы я не мог заниматься творчеством. Приносит оно доход или нет — это другое дело. Я переживаю за то, что работа съедает много времени, которое я бы мог тратить на творчество. Но тут тоже есть нюансы. Если ты зарабатываешь творчеством, то часть времени вынужден тратить на продажи самого себя. В это время ты творчеством никаким не занимаешься. Поэтому в идеале должен быть чувак, который на аутсорсе будет заниматься организационными моментами.

— Как ты пришёл к психотерапии?

— К ней всегда приводит какая-то проблема. Человек ведь всегда куда-то идёт — либо к другим людям, либо в самого себя. Можно ещё идти бухать к друзьям — но, на самом деле, в этом случае люди идут не к друзьям, а идут просто бухать. Человек может идти в храм, в лес, куда угодно. Я ходил в разные места. И как человек, наделённый каким-то количеством знаний, я знал про терапию. И когда стало очень плохо, я пошёл туда.

— Ты нашёл причину, из-за которой тебе было плохо?

— Это перманентное состояние. Не может быть, что ты находишь корень — и проблема раз — и исчезла. Нужна постоянная работа, когда ты начинаешь осознавать свои механизмы, которые вводят тебя в хреновое состояние. Терапия помогает найти противопоставление — другие, защитные механизмы.

— Почему все хотят вернуться в 2007-й, а ты нет?

— Потому что тогда было очень много алкоголя. Сейчас я пью меньше и вспоминаю, насколько было ужасно тогда. Весь романтизм, который вроде был тогда, я теперь вижу со стороны этого вечного пьяного угара и изменённого состояния сознания. Теперь понимаю — ничего романтичного там вообще не было. Была движуха, двухдневные, трёхдневные запои, куча странных людей вокруг, ночёвки в питерских подъездах... Сейчас к алкоголю я отношусь довольно хреново, потому что в нашей музыкантско-творческой среде это вещь, которая реально убивает. У меня много друзей похоронено из-за него.

— Как вообще у тебя устроен процесс написания текста?

— Раньше это был поток сознания. Сейчас же это стало больше похоже, скорее, не на головоломку, на решение интересной задачи. Я ловлю особую строчку, фразу — и вокруг неё начинается смысловая пляска. И потом — бац — рифма. В последнее время особенным удовольствием стало найти какую-нибудь охрененную рифму. Видимо, потому что хочется каких-то развлечений. Раньше было не так. Раньше мне надо было впасть в дикую депрессию, сорваться на всех, наорать на жену, уйти в запой — прям конкретно довести себя до какой-то серьёзной ситуации. И после этого ты пишешь что-то и думаешь — господи, слава Богу, отлегло. И идёшь просить прощения. Так работает клапан. Сейчас он немного перестроился. Фон вечной боли будто стал меньше — может быть, это старость, может быть, терапия. Но сам процесс написания текста стал приносить удовольствие именно из-за технических, ремесленных движений. Мне вообще нравится слово «ремесло». И когда текст получается классным с точки зрения формы, и в нём появляются содержательные моменты, я прям кайфую, думаю: «Нифига ж себе».

Фото из архива Степана Дмитриева

Подпишитесь на рассылку

Нажимая на кнопку Вы принимаете соглашение об обработке персональных данных

на главные обновления!

Материалы по теме